В каждой удачной рекламе больше психологии, чем маркетинга — и больше культуры, чем шаблона

Реклама — зеркало эпохи, в котором отражаются не товары, а желания

"Реклама - двигатель торговли". Эту фразу слышали все, но мало кто задумывается, как далеко простирается её влияние. Например, знаете ли вы, что первый вирусный эффект в истории рекламы был зафиксирован ещё в 1880-х, когда лондонская публика сама массово переписывала название марки мыла Pears Soap на стенах — задолго до появления социальных сетей? Или что в 1990-х компания Nike специально допустила «ошибку» в слогане на уличных баннерах, чтобы спровоцировать волну обсуждений в прессе и на телевидении, превратив этот «провал» в осознанный PR-ход?

Мир рекламы полон парадоксов, историй и приёмов, которые удивляют даже профессионалов. На этой странице мы собрали яркие кейсы, малоизвестные факты, необычные повороты и тренды, которые формируют рекламную индустрию сегодня. Всё — с аналитическим взглядом команды AdJust.

Хотите быстрее, удобнее, увлекательней? Скорее в Телеграм!

Тут кругом креатив, а не просто слова.

Подпишись - и забудь про шаблонный настрой,

Тут идеи гуляют, как ветер весной.

Бухгалтерия выключает ручной режим - нейросети заменят труд бухгалтеров в течении 5 лет.

Первым в очереди на полную автоматизацию оказывается бухгалтерский учёт.

Причина не в «всемогуществе» искусственного интеллекта, а в том, что сама профессия сводится к последовательности формализованных операций. Проведение платежей, сверка счетов, подготовка отчётности — это набор алгоритмов, которые идеально ложатся в цифровую логику.

Удивлены? А зря. Уже сегодня сервисы электронного документооборота и банковские API позволяют автоматически подтягивать операции, разносить их по статьям и формировать отчёты без участия человека. По данным НИУ ВШЭ, более 70% операций малого бизнеса в России проходят через автоматизированные модули. В отчёте McKinsey Global Institute (2023) бухгалтерия названа сферой с одним из самых высоких уровней автоматизируемости — до 94% задач укладываются в алгоритм.

Получается, что бухгалтерия — это даже не про искусственный интеллект, а про отлаженную автоматику. Машина видит стандартный счёт, проверяет реквизиты, сверяет с договором и сразу закрывает проводку. Человеку остаётся только смотреть на исключения и решать нестандартные ситуации.

Человеческий фактор: что машина не заменит

«Значит, бухгалтера больше не нужны?» — спросите вы.

Не совсем. Машина прекрасно справляется с цифрами, но есть задачи, где без человека не обойтись:

- Переговоры с налоговой. Алгоритм не сможет убедить инспектора в правоте компании.

- Поиск решений в «серой зоне». Нестандартные ситуации в законодательстве требуют человеческой гибкости.

- Отношения с банками. Доверие, деловая репутация, индивидуальные договорённости — всё это вне логики машины.

- Понимание бизнеса. Робот не оценит контекст сделки и стратегию компании.

Прогноз по «выходу» из профессии в РФ

Младший персонал бухгалтерии (ассистенты, операционисты, ввод первички):

⏳ Горизонт 3–5 лет.

Эти задачи уже закрываются автоматикой, спрос на позиции быстро падает.

Бухгалтеры среднего звена (ведение учёта, сдача типовой отчётности):

⏳ Горизонт 5–7 лет.

Автоматизация постепенно закрывает функции, останутся лишь в компаниях с «архаичной» ИТ-инфраструктурой или особым документооборотом.

Главные бухгалтеры / финдиректора:

⏳ Горизонт 10+ лет.

Сама роль сохранится, но с другим наполнением: меньше рутины — больше контроль, переговоры, налоговое планирование и участие в стратегии.

В РФ есть профильные ВУЗы с факультетами бухучета. Планируя обучение детей, выбирайте правильные факультеты стратегического планирования или макроэкономики куда ИИ еще не добрался

Где готовят бухгалтеров (и куда можно доучиваться)

Традиционно бухгалтерские кадры в России готовили:

- Финансовый университет при Правительстве РФ (бывший ФА, Москва)

- Плехановский университет экономики (РЭУ, Москва)

- Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) — программы «Финансы, аудит и налоги»

- Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) — «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»

- Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)

- Уральский федеральный университет (УрФУ), Институт экономики и управления

Будущее без кассиров и юристов? Кем быть, чтобы остаться в игре. Все расскажем в ближайшее время.

ИИ перестал быть «будущим» и уже уверенно вошёл в рабочие процессы — от составления заданий и планов до анализа больших объёмов данных. В ближайшие десять лет он не просто ускорит рутину, а серьёзно изменит рынок профессий, связанных с интеллектуальным трудом: часть исчезнет, часть изменится, а некоторые станут особенно востребованными.

По запросу образовательного учреждения команда AdJust подготовила цикл материалов о том, как меняется спрос на профессии и какие направления стоит выбирать школьникам уже сейчас. Мы оцениваем вероятность и глубину замены человеческого труда ИИ, а также те области, где человек по-прежнему будет иметь преимущество.

Методологическая база: систематический обзор исследований и практики. Среди российских источников — работы НИУ ВШЭ (включая ИСИЭЗ), РАНХиГС, Сколково; среди зарубежных — отчёты OECD и McKinsey о влиянии ИИ на рынок труда, ежегодный Stanford AI Index, публикации в Nature/Science по автоматизируемости когнитивных задач. Дополнительно учитываем позицию «виновников торжества» — разработчиков моделей ИИ (OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, Meta AI) и их публичные прогнозы.

В каждом материале цикла мы расскажем:

- какие профессии уходят, какие трансформируются и какие дорожают;

- какие навыки останутся критически важными;

- какие образовательные траектории помогут сохранить конкурентоспособность.

🧠 Реклама и базовые инстинкты: примеры, которые вошли в историю

Маркетинг редко апеллирует к логике — куда сильнее работает инстинкт.

Мы можем не помнить формулы из школы, но все одинаково реагируем на голод, желание, страх, стремление к признанию и желание быть «своим». Рекламщики знают это и десятилетиями строят кампании, которые нажимают именно на эти кнопки.

1. 🍔 Еда — всегда победитель

Самая известная реклама, играющая на инстинкте голода, — ролики McDonald’s. Красный фон, жёлтые буквы, медленный показ расплавленного сыра и пар от картошки — зритель «ест глазами». Учёные даже доказали: от этих кадров выделяется слюна, как от реального блюда.

2. 💋 Секс — двигатель кликов

Самый эротичный ролик, показанный в эфире, — реклама бургера Carl’s Jr. с моделью Пэрис Хилтон, которая моет машину в бикини и кусает сочный бургер. Скандал был колоссальный, жалоб — сотни, но продажи и упоминания бренда взлетели. Реклама сработала на связке «будь желанным — купи бургер».

3. 🛡️ Безопасность — «пояс ремня»

Volvo десятилетиями строит имидж вокруг инстинкта защиты семьи. Их краш-тесты стали культовыми: не просто машины, а «капсулы безопасности». Даже конкуренты признавали, что Volvo «застолбил» этот инстинкт за собой.

4. 👑 Статус — желание быть выше

Rolex никогда не показывает часы «просто так». Там яхты, теннисные турниры, олимпийские чемпионы. Посыл простой: «купи не аксессуар, а статус». В рекламе нет секундомеров — только победители.

5. 👥 Принадлежность к стае

Apple во время знаменитой кампании «Think Different» не просто продавал технику. Он создавал сообщество избранных, «тех, кто мыслит иначе». В итоге люди покупали Mac не ради мощности, а ради того, чтобы быть частью клуба.

🧩 Если взглянуть шире, реклама лишь отражает саму природу человека.

Мы редко покупаем рационально: выбор рождается в глубинных слоях психики, где царят инстинкты и эмоции.

Философы говорят: человек живёт не фактами, а переживаниями. Счастье, тревога, влечение, гордость — это и есть та «валюта», ради которой мы действуем.

Товары становятся лишь символами — хлеба, безопасности, любви или признания.

📌 И в этом парадокс: реклама не придумывает новые смыслы, она эксплуатирует старые, заложенные тысячелетиями.

Она напоминает, что быть сытым, любимым, защищённым и признанным — вот настоящие цели. Всё остальное — оболочка.

Играй в ROBLOX — зарабатывай настоящие деньги

Представьте: вы заходите в Roblox, надеваете форму IKEA — и вам платят, как взрослому на работе.

Это не выдумка, а реальная история из 2024 года.

Бренд IKEA запустил в Roblox собственную виртуальную локацию — The Co-Worker Game, где игроки могли устроиться на работу в цифровом магазине. Причём не за игровые «монетки», а за настоящие деньги — £13.15 в час, по лондонским расценкам.

Чтобы попасть туда, нужно было подать анкету, пройти онлайн-собеседование и пройти краткое обучение. А дальше — «смена» в Roblox: игроки собирали мебель на складе, консультировали клиентов, убирали беспорядок, отвечали на вопросы и даже зарабатывали бонусы за хорошую работу. Всё — как на обычной работе, только в виде игры.

Где это происходило?

Локация IKEA в Roblox была выполнена в узнаваемом стиле бренда — с жёлто-синими вывесками, выставочными залами, виртуальными стеллажами и даже зоной отдыха с фрикадельками (да, шутки про шведскую еду никуда не делись).

Игроки заходили в здание, выбирали форму, проходили квесты, и за это получали очки, рейтинг и реальные деньги. Это было не просто развлечение, а геймифицированная стажировка.

Walmart пошёл ещё дальше: виртуальный магазин с реальной доставкой

Ещё один гигант — Walmart — развернул в Roblox целую вселенную под названием Walmart Discovered. Это не просто витрина, а полноценный игровой город, в котором можно взаимодействовать с товарами, проходить квесты и — внимание — делать покупки прямо из игры.

Как это работает:

ты играешь в Roblox, заходишь в магазин Walmart,

нажимаешь на интересующую вещь — например, худи или косметику, тебя перекидывает на сайт с оформлением заказа,а на твой дом приходит настоящая посылка.

Параллельно, твой игровой персонаж получает виртуальную версию этой вещи — чтобы щеголять в скине по миру Roblox.

Что в этой локации особенного?

Walmart Discovered — это яркий, мультяшный, но логичный мир, где всё завязано на реальных товарах. Тут есть:

- магазин одежды,

- зона красоты (где представлен бренд e.l.f. Beauty),

- сцена для мероприятий и челленджей,

- лотереи, тайники и «пасхалки» для получения скидок.

Итоги: мир меняется, и бренды идут туда, где люди уже живут — в игры. Хорошо это или плохо покажет время.

Фантазия, которая продаёт: бренды делают ставку на виртуальных звёзд

Цифровые модели уже отнимают работу у подиумных красавиц. Calvin Klein одним из первых решился на провокацию: рядом с Беллой Хадид в кадре появляется виртуальная инфлюенсер Lil Miquela. Сегодня это кажется рекламным трюком, а завтра может стать нормой — когда бренды массово заменят реальных людей на идеально созданных ИИ-амбассадоров.

В будущем реклама будет не «снята», а сгенерирована. Алгоритмы подберут лицо, эмоцию, голос и даже микродвижения, чтобы вызвать у вас нужную реакцию. Брендам больше не нужны контракты, гонорары и человеческие слабости — достаточно нейросети, которая выдаст безупречный результат за секунды. Красота без усталости, харизма без капризов, идеальная картинка без реальной жизни.

За участие реальной знаменитости в рекламной кампании бренды выкладывают миллионы: контракты с Беллой Хадид, Кендалл Дженнер или Джиджи могут стоить до 5–10 млн долларов в год. Для сравнения — работа с виртуальными инфлюенсерами обходится компаниям в разы дешевле: создание образа и управление им стоит сотни тысяч, но при этом «цифровая муза» доступна 24/7, не требует перелётов, райдера и личных драм.

В нашем ролике мы совместили оригинальную рекламу Calvin Klein с элементами, созданными искусственным интеллектом. Попробуйте сами — где реальность, а где цифровая иллюзия?

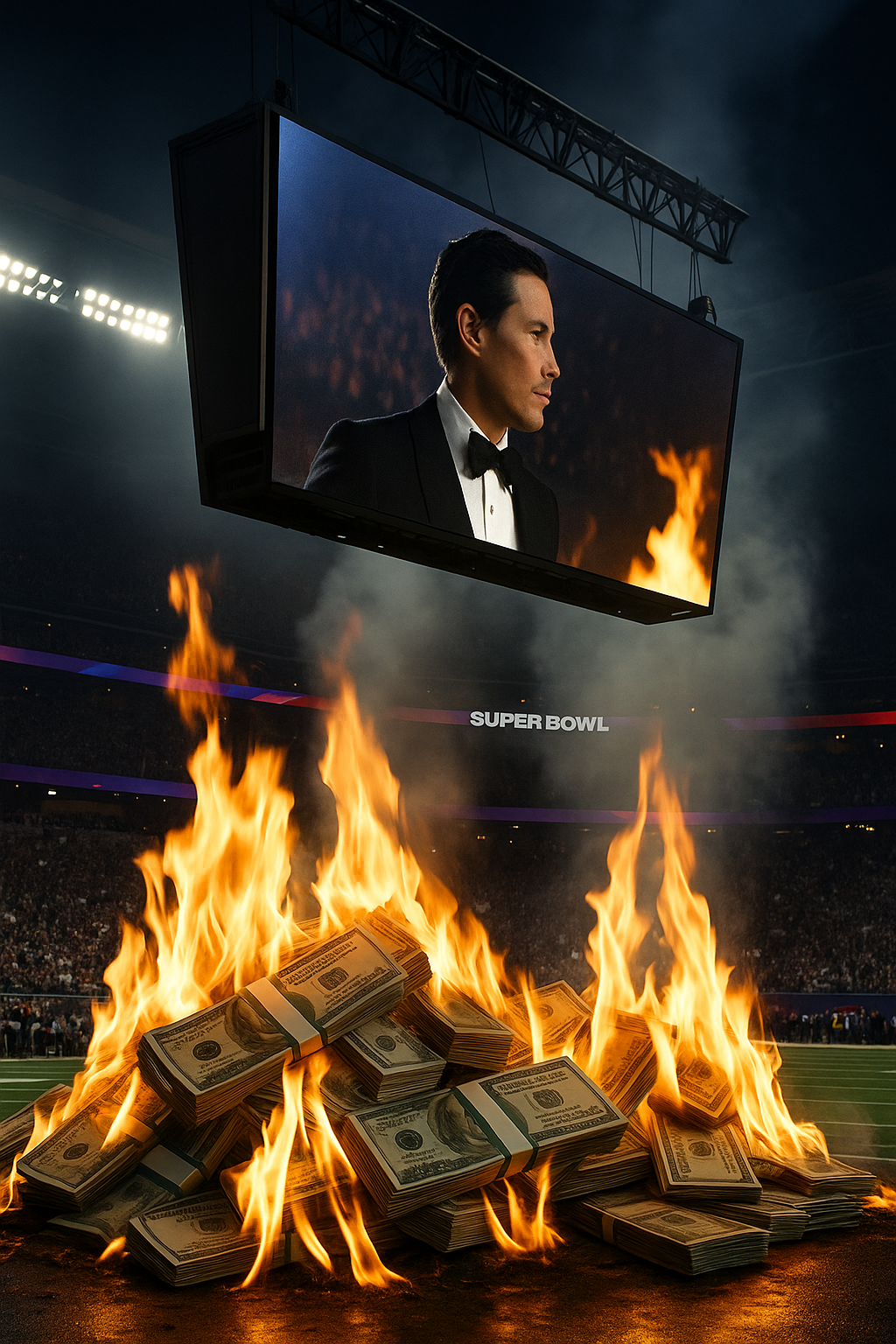

Миллионы за секунды: самая дорогая реклама планеты.

Супербоул-2025 стал ареной не только для спортсменов, но и для рекламных гигантов, готовых сжигать деньги быстрее, чем вспыхивает зажигалка на трибунах. 30 секунд рекламы в эфире — $8 миллионов долларов. За эти деньги можно купить частный остров, а можно — полминуты чужого внимания, которое всё равно прервётся глотком пива или звонком в мессенджере.

Но индустрия любит безумцев, готовых переплюнуть друг друга.

Chanel No.5 потратила $33 миллиона на трёхминутный роман с Николь Кидман. В ролике не продавали флакон духов — продавали мечту, миф, ощущение, что ты дотрагиваешься до роскоши. По бюджету это сопоставимо с «Матрицей», только вместо Нео — аромат.

Guinness в 2007-м решила доказать, что гравитация дешевле компьютеров. Они выстроили целую аргентинскую деревню в цепную реакцию из мебели, книг и холодильников. Никакого CGI, только реальное безумие за $20 миллионов. Это была не реклама, а одержимость, снятая на плёнку.

А Chrysler вложила $12,4 миллиона только за право показать ролик с Эминемом. Две минуты, которые превратили «ржавый» Детройт в символ силы и гордости. Автомобильная реклама здесь стала политическим манифестом — дорогим, дерзким и бесконечно цитируемым.

Именно в этом и кроется парадокс: реклама — это уже не пауза между передачами. Это гладиаторские бои бюджета, где выигрывает тот, кто готов бросить на арену ещё больше миллионов. Роскошь, тщеславие, искусство, иногда откровенное безумие — всё ради того, чтобы зритель хотя бы на секунду поверил: вот оно, главное событие вечера.

«AI-slop»: новая мода в рекламе или цифровой мусор?

В англоязычном интернете набирает обороты явление под названием «AI-slop» — поток видео, созданных искусственным интеллектом за минуты. На первый взгляд это цифровой мусор: сюрреалистичные сцены, искажённые лица, нелепые сюжеты. Но именно такая «кринж-эстетика» неожиданно становится золотой жилой для рекламы.

Почему это цепляет?

Алгоритмы YouTube и TikTok устроены так, что вознаграждают любой контент с высоким вовлечением. Пользователи, увидев странный ролик, не удерживаются от комментариев и пересылки друзьям. Чем больше «WTF-реакций», тем выше видео поднимается в рекомендациях.

Как это используют бренды?

Некоторые компании экспериментируют и пробуют «вшивать» свои товары прямо в эти трэшовые ролики. Вместо привычной глянцевой рекламы зрители видят абсурд: например, кота с человеческим лицом, который покупает энергетик, или пародийную «рекламу 90-х» в сюрреалистичном исполнении нейросети.

В чём выгода и риски?

Плюсы: это дешево, быстро и иногда работает лучше дорогих кампаний. Один вирусный ролик может собрать миллионы просмотров.

Минусы: удар по имиджу. Бренд рискует остаться в глазах аудитории «тем самым кринжевым», что не всегда пойдет на пользу.

Что дальше?

Маркетологи обсуждают, не станет ли «AI-slop» новым жанром рекламы, особенно для молодежной аудитории, привыкшей к мемам и иронии. Одни считают это временным феноменом, другие — началом новой эры «трэш-маркетинга», где главное не идеальная картинка, а реакция и вирусность.

Wednesday: За кулисами персонализации — Netflix раскрывает, как работает таргетинг нового поколения

Она вернулась — и с ней приходит не только новый сезон мрачной харизмы, но и новая эпоха персонализированной рекламы. Netflix, вдохновившись вниманием к деталям и атмосфере, как в сериале Wednesday, официально запускает рекламную платформу с элементами продвинутого нейротаргетинга. Теперь каждый пользователь видит свою уникальную версию трейлера, баннера или преролла — не просто по возрасту и полу, а по паттернам поведения, ритму просмотра и скрытым предпочтениям. Нейросети анализируют всё — от скорости прокрутки до того, как долго вы задерживаете взгляд на сцене. Каждая реклама — как сцена у Тима Бёртона: точная, атмосферная и целевая.

Но на этом Netflix не остановился. Второй фронт атаки на рекламное будущее — Squid Game: The Challenge. Виртуальная реальность, поведенческий анализ и A/B-тестирование в реальном времени превращают саму рекламу в игру. Аудитории показываются разные варианты баннеров, сценариев и роликов, а победителем становится тот, кто «выживает» по метрикам вовлечённости. Netflix экспериментирует с адаптивным трейлером, где содержание и ритм меняются под вас — словно вы сами стали участником испытания. Кто-то увидит больше драмы, кто-то — экшена, кто-то — трагикомичных моментов. Всё это на фоне растущей аудитории — более 94 миллионов пользователей уже перешли на рекламную подписку.

Wednesday за кулисами. Игра в кальмара — в алгоритмах. Netflix больше не просто стриминг. Это — персонализированная рекламная площадка, где каждый просмотр становится точкой входа в диалог между брендом и зрителем. И если вы ещё не чувствуете взгляд Уэнсдей — значит, вы просто ещё не вошли в систему.

Человек или машина? Робот-промоутер на улицах Китая

В октябре 2024 года в городе Чунцин, Китай, прохожие были удивлены, увидев на улице "женщину-робота", раздающую рекламные листовки. С её металлическим обликом и механическими движениями она привлекала внимание и вызывала интерес у публики. Однако позже выяснилось, что это была не настоящая машина, а владелица ресторана, одетая в костюм робота. Под псевдонимом "Hot Pot Robot Gyogiao" она стала известна в социальных сетях благодаря своим танцевальным навыкам и креативному подходу к продвижению своего заведения. Её выступления в образе робота не только увеличили узнаваемость бренда, но и предоставили прохожим уникальный опыт взаимодействия с "роботом". Этот случай демонстрирует, как границы между человеком и машиной становятся всё более размытыми в современном маркетинге. Использование образа робота для привлечения внимания подчеркивает креативность и инновационный подход в рекламе, особенно в условиях насыщенного информационного пространства.

Илон Маск и реклама будущего: чипы Neuralink читают ваши желания

В январе 2024 года компания Neuralink, основанная Илоном Маском, успешно имплантировала мозговой чип первому человеку. Этот чип позволяет управлять компьютером силой мысли, открывая новые горизонты для взаимодействия человека с технологиями.

Однако возможности Neuralink выходят далеко за рамки медицины. Согласно аналитикам, технология может радикально изменить маркетинг и рекламу. С её помощью бренды смогут отслеживать нейронные реакции потребителей в реальном времени, создавая гиперперсонализированные рекламные кампании — основанные не на словах, а на подсознательных импульсах.

Представьте себе мир, где реклама адаптируется к вашим мыслям и эмоциям 😳, предлагая именно то, чего вы хотите… ещё до того, как это поняли.

Это вызывает восхищение 😍 — и одновременно тревожные вопросы. Где проходит граница между желанием и манипуляцией?

Готовы ли мы к эпохе, где маркетинг проникает в саму структуру сознания?

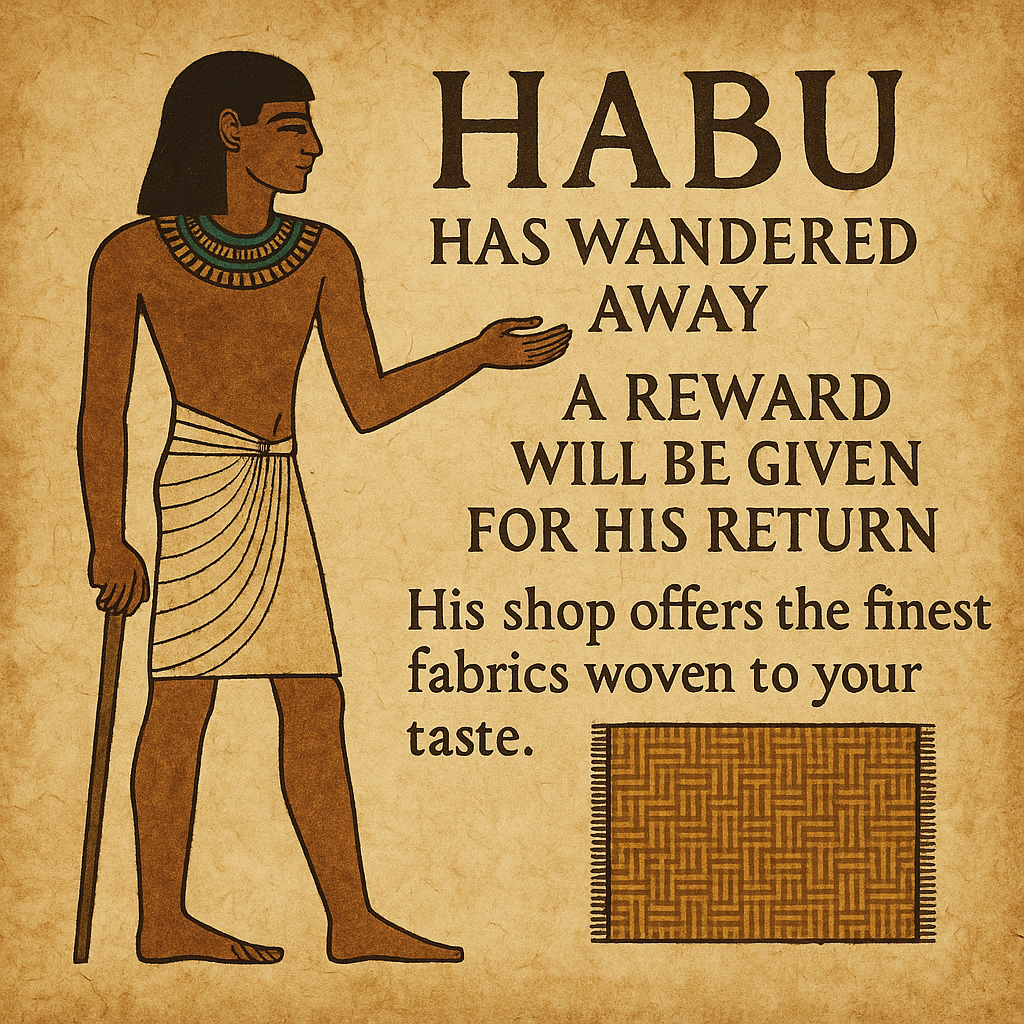

Древнеегипетский «промоутер» Хабу и его тканевый бренд

Около 3000 года до н.э. в городе Фивы (Древний Египет) был создан один из первых известных рекламных текстов. На папирусе ткач по имени Хабу разместил объявление о розыске своего беглого раба по имени Шем, предлагая награду за его возвращение. Однако, помимо просьбы о помощи, Хабу упомянул, что его магазин предлагает лучшие ткани, сотканные по индивидуальным предпочтениям клиентов. Таким образом, он использовал ситуацию для продвижения своего бизнеса, сочетая личную проблему с коммерческой выгодой.

Этот случай демонстрирует, что элементы сторителлинга и скрытого маркетинга существовали задолго до появления современных рекламных стратегий. Хабу не просто искал потерянного раба; он умело использовал ситуацию для привлечения внимания к своему ремеслу, создавая эмоциональную связь с потенциальными клиентами.

Интересный факт: Этот папирус считается одним из древнейших известных рекламных документов и хранится в Британском музее.

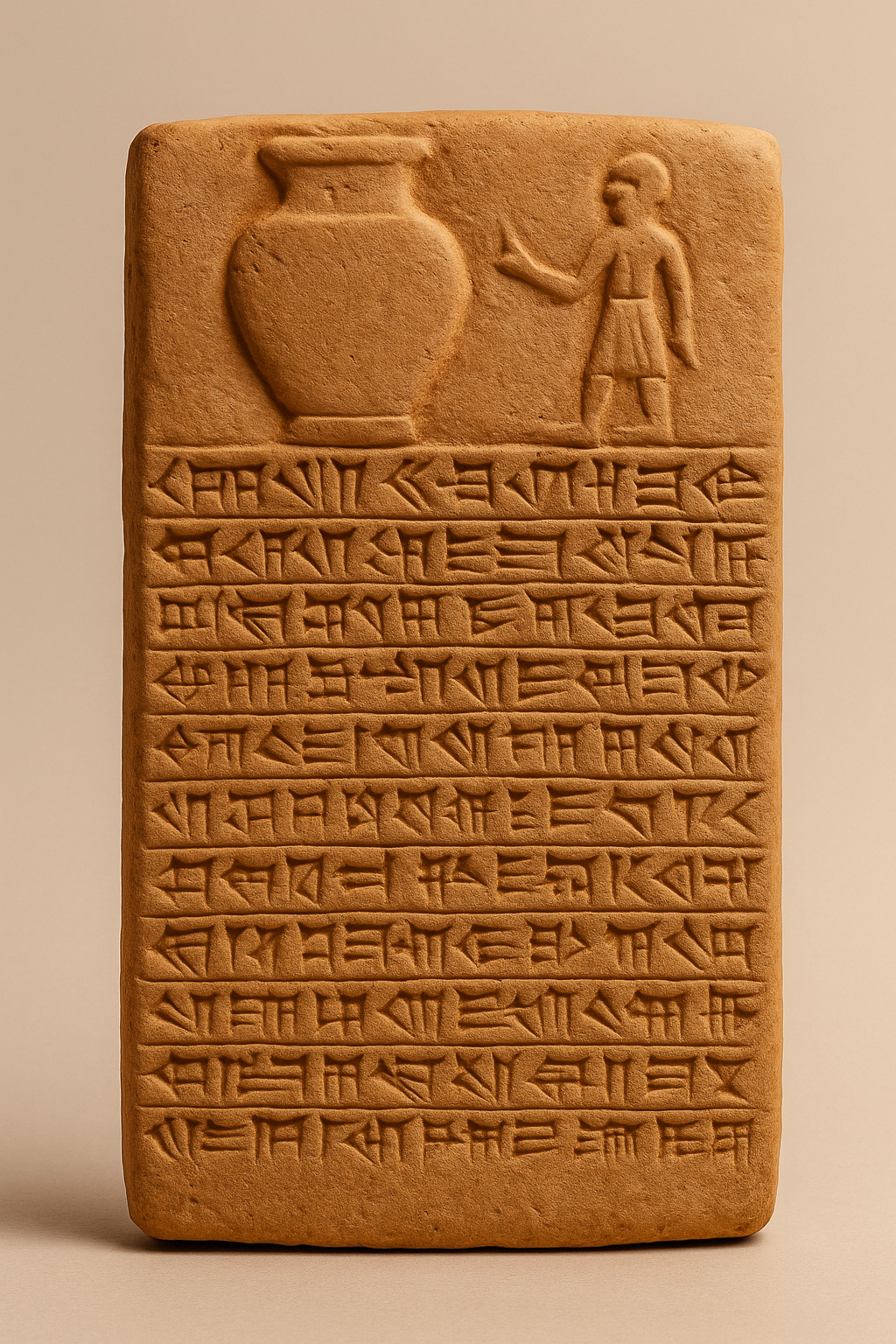

Реклама на глине — шумерская табличка как прообраз наружной рекламы и полиграфии

Задолго до появления бумаги, типографской печати и даже пергамента, в шумерском городе Урук (территория современного Ирака) около 3000 года до н.э. использовали глиняные таблички как первые носители визуальной информации. На одной из таких табличек — найденной археологами в районе храмового квартала — был нанесён клинописный текст, рекламирующий ремесленную мастерскую, которая изготавливала сосуды для хранения масел и зерна.

Интересно, что табличка была выставлена у входа в ремесленный двор, где её могли прочитать прохожие — своего рода прототип наружной рекламы и брендированной вывески. Формулировка включала указание на качество изделий и личную ответственность мастера, что также делает её ранним примером позиционирования бренда.

Ключевой аспект:

Хотя это не полиграфия в привычном смысле, глиняная табличка выполняла схожую функцию: фиксировала информацию, служила элементом брендинга и оставалась долговечным носителем рекламного сообщения. По сути, это — древнейшая форма печати по поверхности и публичного размещения коммерческого предложения.

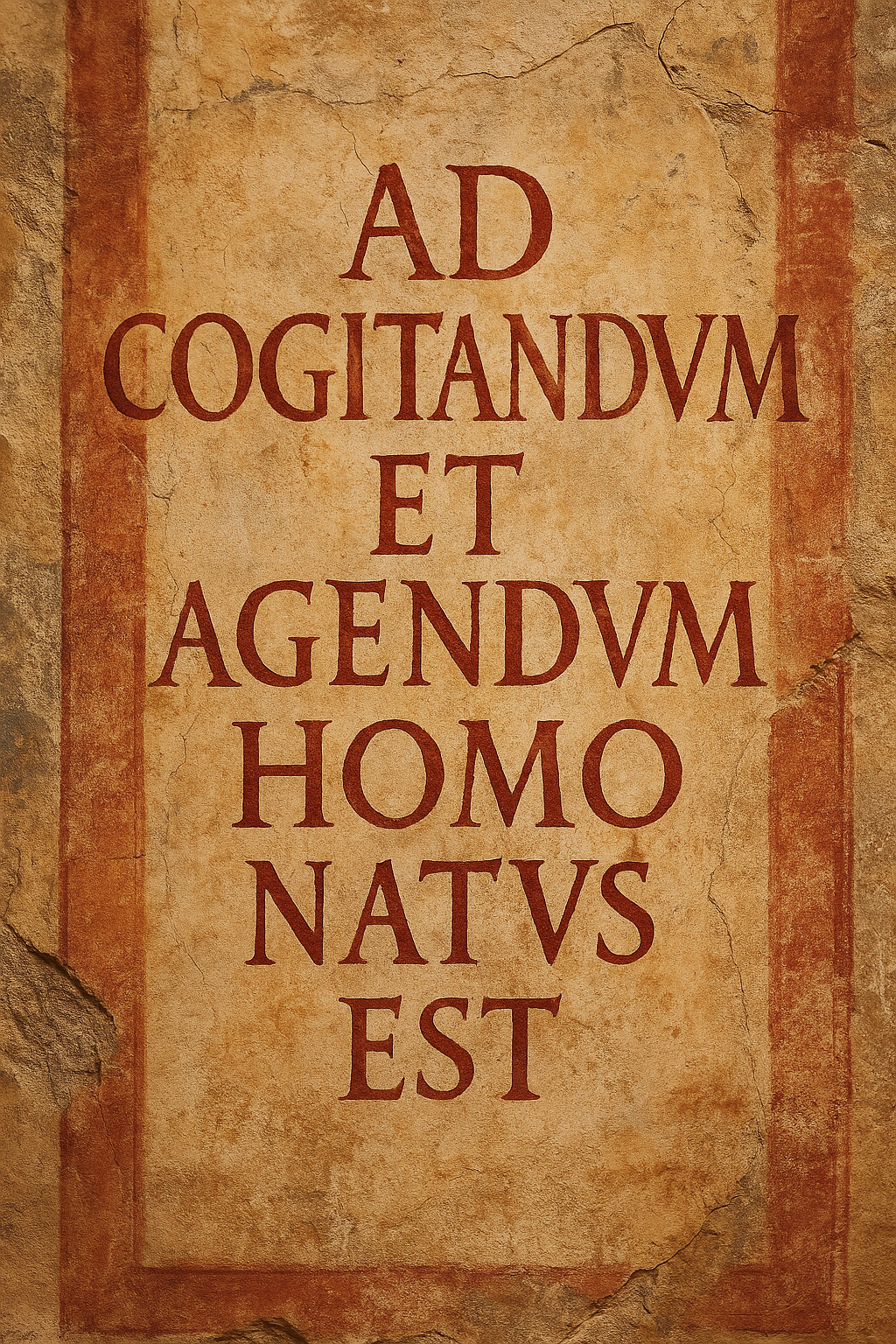

Римские стены как носители наружной рекламы — граффити, краски и бренды античности

В Древнем Риме реклама выходила за пределы рыночных площадей и перешла… на стены. Буквально. Уже в I веке до н.э. улицы Помпей, Геркуланума и Остиa Антика были покрыты граффити — надписями, которые сегодня мы бы назвали наружной рекламой. В отличие от современных росписей баллончиками, эти тексты выполнялись с намерением продать, привлечь, объяснить.

Надписи размещались преимущественно на стенах домов, обращённых к оживлённым улицам и форумам — местах скопления граждан. Особенно активно использовались фасады таверн, бань, лавок и домов знати, которые сдавались под политические или коммерческие надписи. Порой даже хозяева сами заказывали «стенные объявления» как услугу: за небольшую плату писцы наносили сообщение от имени владельца или мастера.

🎨 Какие краски использовали?

Основу рекламных красок составляли пигменты на минеральной или органической основе. Чаще всего применялись:

Красный охристый пигмент (minium) — ярко-красный цвет, устойчивый к солнечному свету и влаге. Использовался для выделения ключевых слов и заголовков.

Уголь и сажа (atramentum) — для чёрных надписей; дешёвый и легко наносимый материал.

Жёлтая земля (sil) — применялась реже, но тоже встречалась в фоновом окрашивании.

📜 Что рекламировали?

Политические лозунги: поддержка кандидатов в эдилы и преторы.

Гладиаторские бои: «Венатор Аврелиус — 20 побед подряд!»

Услуги: «Купи свежий хлеб у Атта в 3-м квартале», «Бани Гая: чистота, пар и массаж».

Мастерские: сапожники, ткачи, ювелиры и даже изготовители амулетов писали о себе прямо на штукатурке.

Эти надписи не были случайными — это была система коммуникации между брендом и аудиторией. Форма, цвет, стиль письма — всё работало на узнаваемость, доверие и запоминаемость. Многие предприниматели использовали одинаковые формулировки и визуальные шаблоны, создавая тем самым то, что сегодня мы назвали бы фирменным стилем.

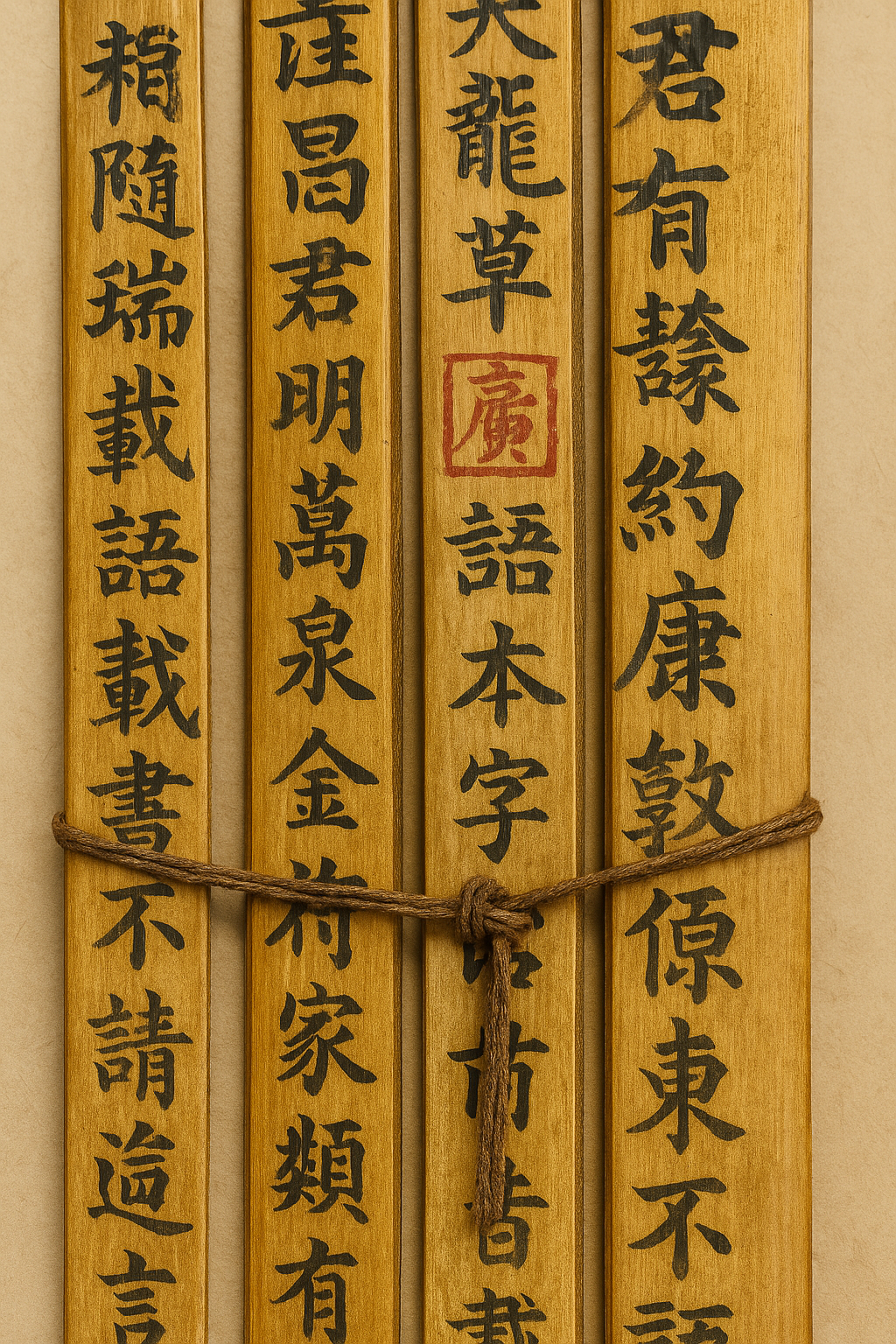

Бамбук как носитель брендированной информации в доимператорском Китае

В III веке до н.э., в эпоху царства Чу (до объединения Китая), на юго-западных торговых маршрутах использовались тонкие бамбуковые пластины, которые не только передавали информацию, но и выполняли функцию визуальной маркировки товаров. Археологические находки в провинции Хунань (раскопки 1993–1997 гг.) содержали бамбуковые таблички, на которых каллиграфически выведены имена мастерских, краткие девизы («чистый вкус», «лучшее от горного народа») и даже условные знаки — прообраз будущих логотипов.

Такие таблички крепились к тканям, лаковой посуде и солевым слиткам — выполняя сразу две функции: описательную (состав и происхождение) и рекламную (похвала мастерству, уникальность товара). Этот приём можно считать ранней формой брендирования и визуальной полиграфии — несмотря на отсутствие печатных технологий.

Интересный факт:

В одном из складов древнего Чанъаня (ныне Сиань) были найдены десятки подобных бирок с иероглифами, выгравированными вручную — но выполненными в настолько стандартизированной стилистике, что некоторые исследователи предполагают существование раннего метода трафаретной копии. Это может быть первой в истории попыткой массового визуального тиражирования — прообраз рекламной полиграфии.

Тайные знаки гильдий как средневековое брендирование и форма защищённой печати

В средневековой Европе, особенно в городах северной Италии, Нидерландах и Ганзейских торговых союзах, ремесленные гильдии начали использовать уникальные символы — знаки мастерских, которые ставились не только на изделиях, но и на печатных объявлениях, сопровождавших товары.

Эти знаки выполняли одновременно несколько функций:

- подтверждали подлинность продукции,

- рекламировали происхождение,

- защищали от подделок и конкурентов.

🖨 Как это связано с рекламой и полиграфией?

В более развитых торговых центрах (Аугсбург, Флоренция, Брюгге) существовали таблицы объявлений — прототипы витрин, где мастера размещали информацию о доступных изделиях. Тексты были краткими, но обязательным элементом был символ мастерской. Таким образом, визуальное позиционирование становилось важнее даже цены.

Эти знаки передавались по наследству, а нарушение их использования каралось не только штрафами, но и публичным лишением ремесленного статуса. Это делает их прямыми предшественниками логотипов и маркировки авторства, а также важнейшим элементом средневековой деловой рекламы.

🔐 Интересный факт:

На рукописях XV века из монастыря Св. Галла (ныне Швейцария) были найдены страницы с ярлыками на кожу и пергамент, где текст занимал 2 строки, а символ гильдии — до трети всей площади. Некоторые из них выполнены с такой аккуратностью, что предполагается использование механических матриц — возможно, самодельной формы ранней полиграфической печати до появления пресса Гутенберга.

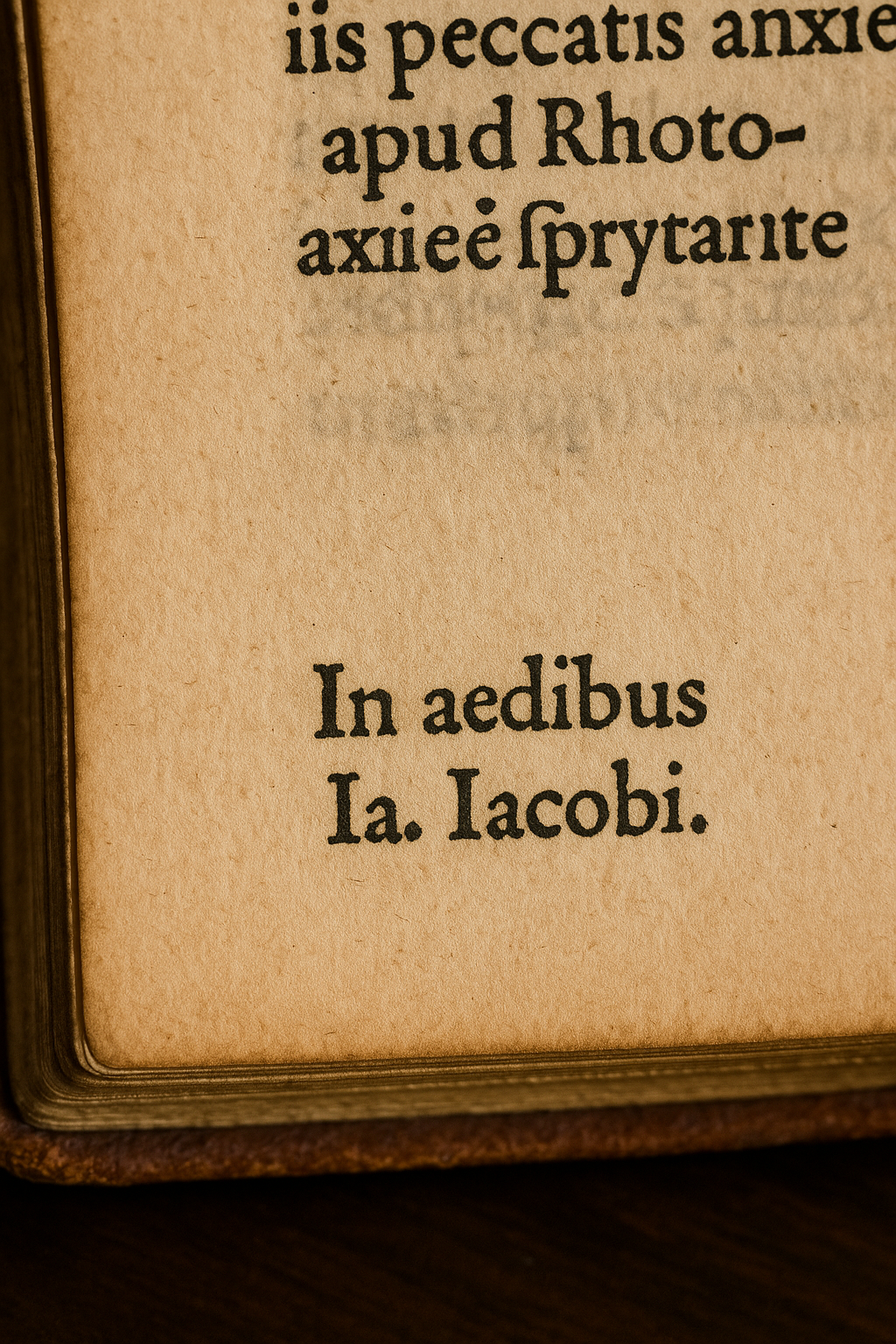

Переплётные вставки как скрытая реклама в раннепечатных книгах XVI века

В Лионе, Антверпене и Праге обнаружены редкие экземпляры книг, где на полях или в нижней части страниц, вне основного текста, встречаются миниатюрные элементы — инициалы типографии, мини-орнаменты, девизы, а иногда и указания: «Сие напечатано у мастера Жака. Печать быстрая, шрифт выверен». Такие вставки не нарушали структуру книги, но работали как фирменная метка и одновременно — как реклама качества печати.

🖨 Это не просто украшение — это брендирование через полиграфию

В ряде случаев вставки были выполнены с особым шрифтом, отличным от основного, или содержали эмблему типографии. Учитывая, что издания передавались из рук в руки и служили долгие годы, такая форма продвижения обладала невероятной «живучестью» — а значит, была эффективной. Именно поэтому её можно назвать одной из первых форм долговременной печатной рекламы в истории полиграфии.

📚 Интересный факт:

В книге Psalterium Romanum 1532 года, отпечатанной в Нюрнберге, каждая восьмая страница содержит микроскопическое изображение пресса с подписью типографа Вольфа Кельнера. Этот знак считался «скрытым талисманом точности» и стал прообразом будущих фирменных колонтитулов в издательском деле.

Рекламное Агентство полного цикла AdJust

Услуги

Информация

Добавить